こんにちは。てぃろです。 前編から大分間が開いてしまいましたが、やっと後編です。 今回はCloud FunctionsでYoutubeの動画情報を自動で編集することができるところまで作ります。 私自身がPS5でゲームをし […]

タグ: Serverless

AWS CDK v2を使ってReactのフロントアプリとサーバーレスなインフラを(ほぼ)1コマンドでデプロイできるアプリをつくってみた

こんにちは。てぃろです。 仕事でSlackのAPIを使ったメッセージ送受信をWeb画面からしたいという要件がありました。 SlackのAPIは仕様を見ればできることはわかっているんですが、画面デザインやアーキテクチャを確 […]

AWS LambdaのProvisioned ConcurrencyをServerless Frameworkで設定する

こんにちは。てぃろです。 今回はAWS Lambdaの設定であるProvisionedConcurrencyをServerless Frameworkを使って設定してみた話をします。 どんな風に設定するのか?そのときの挙 […]

AppSyncのDynamoDBリゾルバーをServerless Frameworkで書いた

こんにちは。てぃろです。 今回は以前書いたAppSyncの解説の続きで、DynamoDBリゾルバーを追加したのでその解説をします。 前回は以下の通り、Lambdaリゾルバーの書き方を解説していました。 ソースはGitHu […]

AppSyncのLambdaリゾルバーをPythonとServerless Frameworkで書いた

こんにちは。てぃろです。 先日ハッカソンに出たときにはじめてAppSyncを使ったのですが、そのときにLambdaリゾルバーをPythonとServerless Frameworkを使って書きました。 せっかくなので今後 […]

AppSyncとGraphQLとは?re:Invent 2020のセッションをもとにまとめてみた

こんにちは。てぃろです。 この記事では、re:Invent2020で行われたAppSynceに関するセッションの内容をもとにしながら、AppSyncとGraphQLについてまとめています。 多分に自分の勉強のためではあり […]

Vue.jsのフロントをVue I18nで多言語化してみた – 実装の工夫や注意点も解説

こんにちは。てぃろです。 今回はVue.jsで作ったフロントを多言語化し、日本語と英語を切り替えできるようにした話です。Vue I18nというモジュールを使用して、Vue.jsのアプリを簡単に多言語化できました。 本記事 […]

AWSで作るサーバーレスアーキテクチャ入門 – 自作Webアプリを題材に解説

こんにちは。てぃろです。 今回は私が開発しているサーバーレスアプリのフレームワークを題材にサーバーレスアーキテクチャを解説します。 そもそもサーバーレスアーキテクチャって何なのかわからない マネージドサービス同士がどう連 […]

VueとServerless Frameworkで本番向けアプリのフレームワークを公開しました

こんにちは。てぃろです。 これまでの自分のサーバーレス開発のノウハウを詰め込んで、開発から運用までを見据えたアプリのベースとなるようなフレームワークを作りました。 主な技術要素はVue.jsとServerless Fra […]

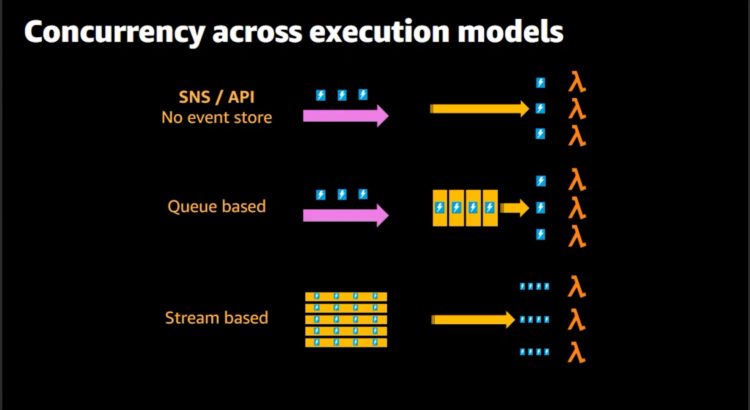

AWS Lambdaの一歩進んだ使い方を考える – re:Invent2020のセッションを参考に

こんにちは。てぃろです。 今回はAWSでサーバーレスアプリをもっとうまく開発したい!という方に向けて、Lambdaの一歩進んだ使い方や特徴について書きたいと思います。 AWS Lambdaは、Function as a […]